習志野高校野球部物語(3)今度は誰かの応援をする側になりたい 元プロ野球選手・福田将儀さん

夏の甲子園大会で2回の優勝実績を誇り、高校野球の名門として全国に名をはせる習志野高校(以下、習高)野球部。強豪校がひしめく「戦国千葉」において、1957(昭和32)年の創部以来、「雑草の如(ごと)く逞(たくま)しく」の精神で、いつの時代も存在感を示し続け、多くのドラマを生んできた。

歴代の監督や選手らへのインタビューを通して、同校野球部の歴史や伝統をひもとくとともに、習志野市との関わりを紹介する。

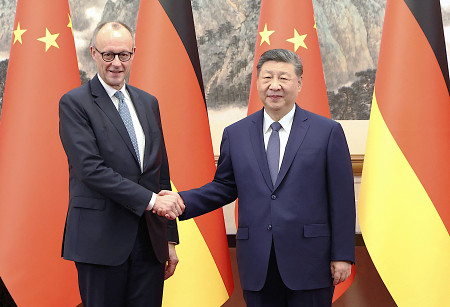

第3回は元東北楽天ゴールデンイーグルスの選手として活躍した福田将儀さんに話を聞く。

福田将儀さん

福田将儀さん習志野高校野球部第52期生として、2009(平成21)年の選抜高校野球大会に出場。中央大学卒業後、ドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスから3位指名を受け、入団。現役引退後はソニー生命保険株式会社の柏支社に勤務。

寝ても覚めても野球漬けの日々

―――野球を始めたきっかけを教えてください。

父親が少年野球の監督をしていたので、自分の意志とは関係なく年中の頃に始めました。自分でやりたいというよりは、気づいたらやっていたという感じです。私の息子も今同じくらいなのですが、「よくこの年齢で野球を始めたな」と最近思います。父が監督だと、家でご飯を食べる時も野球の会話が多くて、家庭でも外でも野球漬けでした。私が小学5年の時に、父は監督を外れて、新しく中学生の硬式のクラブチームを立ち上げました。今も監督をやっていて、例えば習高の中西悠真君や小田川颯汰君は父の教え子なんです。

―――最初から習志野高校を目指していたのですか?

もともと、日本大学第三高校(日大三高)への進学を考えていました。当時の小倉全由監督から声がけいただいたんです。日大三高は強い学校ですし、やはり甲子園に行きたい気持ちがありました。でも、推薦の枠から漏れてしまったんです。そこで、父の母校である習志野高校に入りました。父は野球部のOBで、小林徹監督の2つ下の後輩です。地元の松尾町(現・千葉県山武市)からは通えないので、下宿生活になります。建前上では「父の母校に入って甲子園に行く」わけですが、内心は親から離れられることがうれしかったです。

―――習高での生活はいかがでしたか?

寝ても覚めてもグラウンドで野球をしていました。学校が終わって4時ごろから大体夜の10時半まで全体練習をして、その後に下宿生は食事を食べて、また自主練していました。寝るのは夜中の1時、2時くらいでしたね。日々鍛錬しているので、野球は上達しました。嫌でもうまくなるというか、うまくならざるを得ないんです。遊びに行く時間もないので、学校のすぐ近くにあったイオンに行って買い物をすることが唯一の娯楽でしたね。よく仲間内で「いくらもらったら、高校1年生をやり直せる?」と話をするのですが、「1億円もらおうが、2億円もらおうが、絶対にやらない」と言っています。それくらい練習が厳しく、つらかったです。辞めたら楽になるのにと考えたこともありましたが、辞めたところで何をするのか思い浮かばなかったので、目先の練習を続けました。それを乗り越えられたので、たとえ困難なことが起こっても、今苦労しておいた方が後で楽になるなと考えるようになりましたね。何にせよ楽をしようと思えばできるのですが、その先に得られるものはないと思っているので。

―――習高野球部の強みは何でしょうか?

小林先生は「練習でできても試合でできなかったら意味がない」ということをよく言っていました。だから、練習で失敗すると、選手が自分で気づいて、徹底的に練習します。例えば、バントだったら、1時間ずっとバント練習とか…。部員は3学年で100人ほどいるのですが、チームはABとあるわけではなく、1チーム・20人だけです。バッティング練習も2班に分かれて10人ずつしか打てないので、それ以外の部員は練習のサポートをします。私も一度チームメンバーから外れたことがありました。1年生の秋の練習試合でサインを見逃したのが理由です。その時は「これはやばい」と思って、本気になりました。1年生の夏からベンチに入れさせてもらって、試合にも出ていたので、「調子に乗るなよ」とくぎを刺す意味もあったのかなと思います。そんなわけでずっと競争ではあるのですが、チームワークは良かったです。小林先生は全体を締める際に、1分ほどで短く喋って、自身が主導のミーティングは行いません。だから、部員たちでミーティングを開き、先生の発言について議論した後に、キャプテンと副キャプテンで先生へ報告しに行くのです。そこでみんなの考えを共有し合えたのは有意義でした。

甲子園は特別な場所

―――一番思い出に残っている出来事を教えてください。

1年生の秋の県大会の前に地区予選があって、県立船橋高校(県船)に負けました。秋津球場からグラウンドまで荷物を持って走って帰りました。そこで奇跡が起きたのですが、敗者復活戦で勝ち上がり、再び県船と当たったのです。次は勝利し、そこから選抜高校野球大会に出場できたのは一つの思い出です。本来だったら甲子園に行けなかったのに、敗者復活戦に救われた…。一度負けた身なので、後は進むだけだという気持ちで、気がついたら関東大会に行き、慶応義塾高校と戦っていました。

―――選抜高等学校野球大会への出場で、家族も喜ばれたのでは?

父には「取りあえず良かったね」と言われました。ずっと応援してくれていたので、喜んでもらえてうれしかったです。でも、厳しかった父が褒めたのは、ちょっと怖かったです。それまで、全く褒められることがなかったので。少年野球でも中学生の時も父が監督でしたが、チームが勝てばみんなのおかげだし、負ければ私のせいだと言われていました。当時はピッチャーだったので、投げて打たれれば自分の責任で、勝てるのはみんなが点を取ってくれたからという理屈です。リアル『巨人の星』、リアル「星飛雄馬」でした。野球を続けるに当たって、結果で父を見返したいというモチベーションはありました。父も1年の時に夏の甲子園に出場している世代なのですが、ベンチには入っていません。だから、私が一桁の背番号で試合に出たら、絶対にギャフンと言わせることができると思いました。

―――他に印象に残っている試合は?

個人で言えば、選抜の1回戦で彦根東高校と試合をした時に同点ホームランを打ったことです。左腕の投手からでした。甲子園の特別な雰囲気のせいか、足が宙に浮いているような、本当に浮きながら歩いているような感じでした。やはり甲子園はそれくらい特別な場所でしたね。チーム全体としてなら、選抜を決めた時の関東大会の準決勝、下妻第二高校戦で、一つ年上のキャプテンがサヨナラヒットを打った場面です。それから、3年の最後の大会で成田高校との試合中にデッドボールが顔に当たったことが印象深いですね。もう試合は無理だと思ったのですが、もしかしたらここで負けるかもしれないと考えて自分を奮い立たせ、何とか気力で持ち直しました。

―――吹奏楽部の応援はどうでしたか?

もう最高でした。吹奏楽部に応援をしてもらいたくて、習高に入る野球部員も多いと思います。一人一人テーマ曲を選べるのですが、レギュラーの人からかっこいい曲をどんどん取っていくので、絶対に自分が一番に取ってやるという思いはありましたね。ちなみに私はサザンオールスターズの「気分しだいで責めないで」を使っていました。1年の夏の大会で初めて打席に立った時は、打つ打たないは正直どうでも良くて、応援歌を聴きたいなと思いました。バットを振らなければ三球三振でも、取りあえず前奏くらいまで聴けるかなと考えて立っていた記憶があります。

誰かを応援する側になりたい

―――高校卒業後は中央大学に進学し、その後、東北楽天ゴールデンイーグルスに入団。現役引退後はソニー生命保険株式会社の柏支社に勤務されています。

戦力外通告を受けて、最後の望みを懸けてトライアウトに挑戦しました。百何十人受けて1人、2人決まるか決まらないかの世界です。野球に区切りをつける唯一の手段であり、最後の瞬間なので、一生懸命頑張りましたが、結局、声はかかりませんでした。育成枠の話は頂いたのですが、それならきっぱり引退すると決めていたので、断りました。それまで野球しかやっていなかったので、何も分からない状態です。その時、トライアウトの会場の外で、今の職場の先輩になるのですが、元千葉ロッテマリーンズの青松慶侑さんに声をかけられました。彼は私よりも1年先にソニー生命に入社していて、社会に出た人から話を聞くのが一番早いなと思って相談するうちに、事務所に呼ばれて、あれよあれよという間に入社に至りました。

正直、野球をやっている時は突き進むだけだったので、人生設計を細かく考えたことがありませんでした。けれども、保険を提案する上では、子どもの教育資金だったり住宅ローンだったり老後のお金だったり、お客様の長い人生を先々まで考える必要があります。まず、そこに興味が湧きました。それから、今まで自分が多くの方に応援していただいてきたので、今度は誰かの応援をする側になりたい、支えになりたいという気持ちがあり、転職を決断しました。

―――野球選手のセカンドキャリア支援もされているそうですね。

アスリートを引退した後、社会に出てどうすればいいのかという相談は多いです。世の中いい人ばかりではないので、現役時代のネームバリューだけで雇用されることもあり、そうなるとプロ野球選手時代にある程度高い報酬をもらっていた人が30代で解雇されてしまいます。そのくらいの年代だと、家族も子供もいて、収入を確保しないと生活が成り立ちません。そこで、社会の仕組みだったり、人生設計の考え方だったりをちゃんと伝えます。そして、知り合いの社長に紹介することもあります。これはビジネスとは関係なくやっていますね。

父のチームの野球少年たちもやがて引退する時期が来たら、私に力になれることがあるかなと考えることもあります。もちろん純粋に応援しているのですが、やはり人生はそんなに甘くないので。私の場合、父が自分で事業をやっていたこともあり、世の中の厳しさについて教えられてきました。プロ野球選手になった時、本人よりも親の方がうれしかったはずです。でも、父は「おめでとう」と同時に「ここがスタートラインじゃないぞ。もうゴールラインに向かっているんだぞ」と言いました。よくプロ野球選手になって「ここからスタートです」と話す人がいますが、その先はメジャーリーグしかないのですよね。自分が野球人生のピリオドに向かっているという事実に気づき、電気が走ったような衝撃を受けました。

―――習志野高校の3年間で学んだことは?

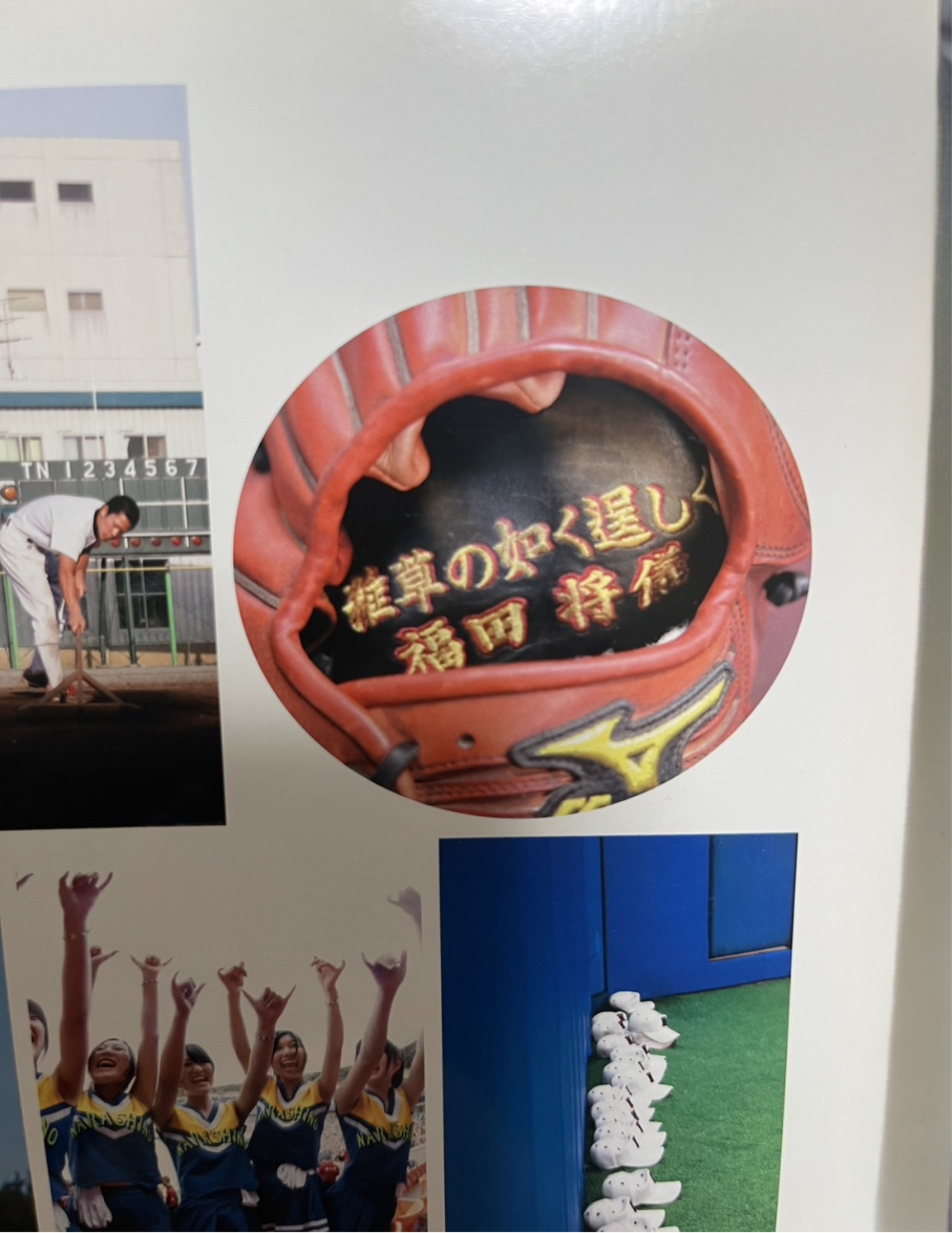

「雑草魂」です。「雑草の如く逞しく」という言葉が大好きで、高校生の時にはオーダーメードで作ったグローブにも入れていました。そのグローブだけは唯一誰にも渡さず、今も持っています。何気なく歩いていると、雑草を踏んでしまう時もありますよね。その時、立ち上がってくる雑草を見ると、人間もいろいろなストレスをかけられているけれど、雑草も頑張って生きているんだ、と気付かされます。何があったとしても、「今は雑草なんだ。もう一回立ち上がるぞ」と考えられるようになったのが、習高野球部、習志野高校で学んだことです。

――福田将儀さん、ありがとうございました。

【習志野高校野球部物語】

(2) 3年間の経験が政治家としての糧に 白井市長・笠井喜久雄さん