習志野高校野球部物語(4)トラブルから生まれた団結力で甲子園へ 第15期生OB・新佐古公人さん

夏の甲子園大会で2回の優勝実績を誇り、高校野球の名門として全国に名をはせる習志野高校(以下、習高)野球部。強豪校がひしめく「戦国千葉」において、1957(昭和32)年の創部以来、「雑草の如(ごと)く逞(たくま)しく」の精神で、いつの時代も存在感を示し続け、多くのドラマを生んできた。

歴代の監督や選手らへのインタビューを通して、同校野球部の歴史や伝統をひもとくとともに、習志野市との関わりを紹介する。

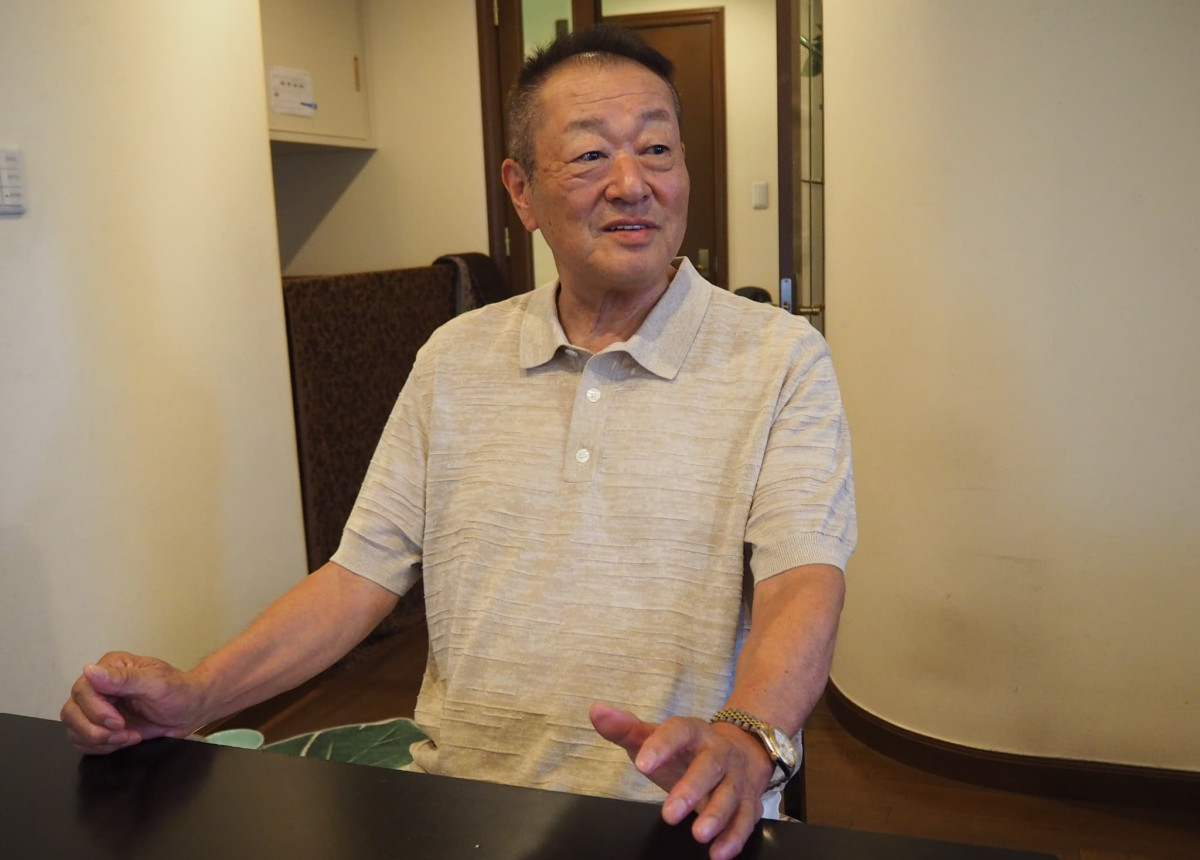

第4回は第15期生として掛布雅之さんらと苦楽を共にした、新佐古公人さんに話を聞く。

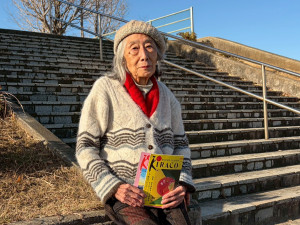

新佐古公人さん

新佐古公人さん習志野高校野球部第15期生。ポジションはサード。新聞販売店経営の傍ら、硬式野球のクラブチーム「流山クラブボーイズ」の監督を長年務め、プロ野球選手2人を輩出に導くなど、多くの小中学生を育成した。

遠くても選んだ習志野高校

―――習志野高校を選んだきっかけを教えてください。

中学生の頃は大阪に住んでいて、2年の時、市川崑監督の「青春」という高校野球を題材にしたドキュメンタリー映画を見に行きました。すると、初めに甲子園の開会式の場面が出てきて、前年(1967年、第49回)の優勝校として習志野高校が出てきました。そこに、後々知り合う第10期生の浅見さんという流山市出身の方がずっと映っていました。

それから1年ほどたって、父の仕事の関係で千葉の流山に引っ越すことになりました。その時は習志野がどこにあるのかも知らなかったのですが、映画の影響もあり、「千葉県で野球をやるなら習志野高校」と考えていました。流山からのアクセスが悪いので、習高に進学したのは全校で私一人でした。

―――習高野球部に入ってからの生活はいかがでしたか。

言葉を選ばずに言うと、めちゃくちゃでした。毎日のように説教がありました。特に夏の大会前なんかはピリピリしていて、イレギュラーでボールの軌道が少し変わると、1年全員が一斉に下を向いて「今日は説教だ」と考えるんです。練習が終わると2年に呼び出されるのです。だんだん要領を覚えてきて、例えば試合でサードがエラーをしたら、説教中、みんなその人から離れたところに座って、自分に飛び火しないようにしていました。

―――同級生には、本連載の1回目に話を聞いた元監督・椎名勝さんや掛布雅之さんもいらしたそうですね。

掛布とは親しくて、一時期、彼の家に下宿していました。学校まで1時間45分もかかり、実家から通うのが難しかったので。結局は学校の近くにアパートを借りて、一人暮らしをしたのですが。

掛布のお父さんは戦前の千葉商業の監督をされていて、夜の10時ごろに部活から帰宅すると、ランニングに行ってこいと言うのです。それで、45分ほど走った後、素振りもしていました。掛布は当時から飛び抜けていたのに、その上、誰よりも練習していました。ドラフト会議で阪神に指名された時は学校中、大変でした。

チーム分断の危機を乗り越えて甲子園へ

―――野球部での思い出深いエピソードを教えてください。

1つ上の2年が秋の県大会で敗退した時、麻生和夫監督が「もう2年生はいらない」「練習も出てこなくていい」と叱って、その言葉に反発した先輩たちが1カ月くらい練習を離れたことがありました。彼らは一日中グラウンドを走っているだけなのです。1年は喜んでいたのですが、しばらくして2年も「これじゃまずいだろう」と考え、監督に頭を下げて戻ってきました。すると当然ではありますが、また急に先輩たちからの説教の日々が始まったのです。

ある日、1年全員が正座をさせられて、2年から「調子に乗っているな」と説教を受けていました。仕方ないなと思っていたら、ある同級生が突然立ち上がって、先輩に食ってかかったのです。巨人・阿部慎之助監督のお父さん、阿部東司です。その出来事をきっかけに、1年と2年の険悪な状態が続きました。しかし、キャプテンの佐藤繁信さんが「このままではまずいだろう」と言って、お互いにけじめをつけることにしました。和解してからは先輩たちも優しくなり、みんなで頑張りましたね。今も定期的にゴルフをやる関係です。そうして団結力が強まり、1972(昭和47)年の甲子園行きにつながったのです。

―――雨降って地固まる、ですね。夢の甲子園はどのように映りましたか。

私のポジションはサードだったのですが、ベンチには入れませんでした。あの頃はまだ14人までの制限があったのです。甲子園練習でしかグラウンドに入れないので、一生懸命、土を拾いました。すると、誰かが「俺たちは来年も来るんだ。だから、土なんかいらない」と言ったのです。冷静に考えると毎年来られるとは限らないのですが、その時はそうだなと思って全部捨ててしまいました(笑)。

当時のチームメンバー

当時のチームメンバー―――甲子園から帰ってきた後の周囲の反応はいかがでしたか。

秋の大会の1回戦で、甲子園帰りの習高と銚子商業が当たりました。伝統の一戦ということもあって、県営球場に3万人ほど集まったのですが、それには驚きましたね。余談ですが、この試合で阿部東司が相手チームの選手とトラブルを起こして、最終的に銚子商業の応援団と言い合いをしていました。試合中、大観衆の前でそんなことをする高校生なんていないですよね。まるで漫画みたいな話です。

学校では「野球部だけ県大会で優勝しただけで大騒ぎされてずるい」と言われましたね。習高は野球以外にも、サッカー、バレー、バスケット、ボクシング、柔道、それから重量挙げなども強くて、実績があります。中には「県で負けるならやめろ」と言われるくらい厳しい部活もあったので、みんなからうらやましがられました。

また甲子園の舞台で校歌を聞きたい

―――高校時代の習志野市の思い出はありますか。

野球の練習が終わってから、京成津田沼の駅前の店にみんなで寄って、名物の「甘太郎焼」を食べて帰ったことです。2年くらい前に1つ上の佐藤繁信さんが、そこの店主の息子と会ったみたいで、私のところにも「甘太郎焼」が送られてきました。驚いて電話をかけて、息子さんと話しました。

―――今の習高野球部に期待することは?

昨年の忘年会でも小林徹監督に言ったのですが、OBの一人として「また甲子園に連れて行ってほしい」という気持ちがあります。2019年の選抜高校野球大会では孫を連れて1回戦と決勝戦を見に行きました。決勝では東邦の石川昂弥選手にホームランを打たれて負けてしまいましたが、本当に残念でしたね。

校歌というのは何歳になっても忘れないもので、今でも歌えます。やはり甲子園で校歌が流れるというのは格別で、OBとして体が震えました。また甲子園で試合を見たいですね。

――新佐古公人さん、ありがとうございました。

【習志野高校野球部物語】

(2) 3年間の経験が政治家としての糧に 白井市長・笠井喜久雄さん